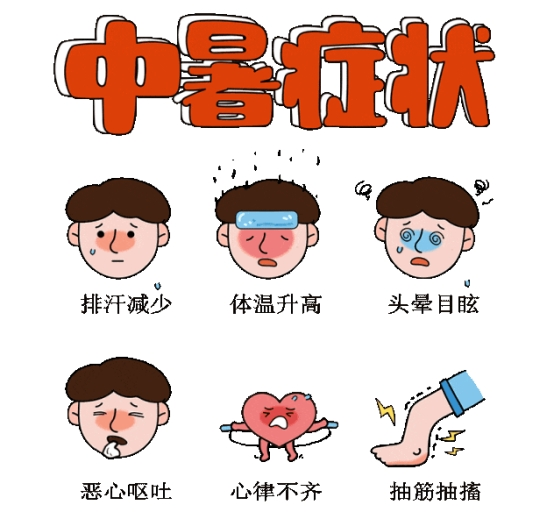

一、预防中暑

高温、高湿、强热辐射天气可使人体的体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统等出现一系列生理功能改变,一旦机体无法适应,则可能造成体温异常升高,从而导致中暑。中暑轻则头痛、头晕、胸闷、恶心、旧病复发,少数重症中暑者,甚至可能导致死亡。

炎热天气,可通过“少量多次”增加饮水量,补充盐分和矿物质;减少户外活动或做好防晒;通过空调或电扇保持室内凉爽等方法预防中暑。如果出现先兆中暑或轻症中暑,要尽快到阴凉处,及时补水,用解开衣领、湿毛巾擦拭等办法散热,并注意休息;若发现重症中暑患者,应立即将患者移至阴凉处,平躺在平面上,必要时脱去衣物,通过在脖子、腋窝和腹股沟上敷冰袋或湿毛巾、冷水浸泡等方法尽快降低体温(老人和有基础疾病的患者可向皮肤喷水通过蒸发降温),同时拨打120送医。

二、预防食源性疾病

食源性疾病就是吃出来的疾病,和饮食密切相关,当食用了被细菌、病毒、寄生虫或毒素、毒物污染的食物,或者食物本身含有有毒成分的时候,人体就会患病。据相关数据统计,全球每年6亿人患食源性疾病,42万人死亡。

家庭、集体食堂、餐饮业以及个人卫生习惯是预防食源性疾病的重要环节。首先要保持清洁,包括手部清洁,烹饪所用食材,储存、制作食物的各种器皿、刀具、案板及冰箱等要注意清洁,做好家庭环境清洁、防鼠防虫等。第二是生熟分开,处理生的食物,比如禽畜肉、水产品、蛋,最好有专用的器皿、刀具、案板,冰箱储存食物也要注意生熟分开。第三点是烧熟煮透,食物中心温度达到70℃以上1分钟就能很大程度上去除食物原料中污染的微生物。第四是在安全的温度下保存食物,60℃以上或者4℃以下,就会很大程度上抑制致病微生物的生长繁殖。熟食在室温下存放最好不超过两个小时,熟食或易腐烂的食物要及时放进冰箱中。需要注意的是冰箱并不是保险箱,有些细菌在冰箱4℃的环境下依然生长繁殖;第四点是使用安全的水和原料。在食用瓜果蔬菜的时候,要先用流动的自来水进行充分清洗,要挑选新鲜的食物,切记不能吃过了保质期的食品,甚至是已经变质的食品。

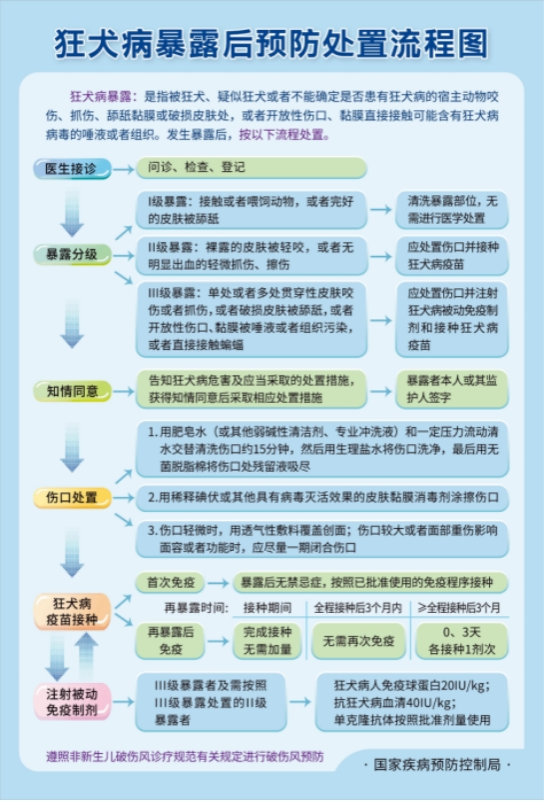

三、预防狂犬病

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一种人兽共患烈性传染病,可防不可治,病死率几乎为100%。我国狂犬病的主要传染源是携带病毒的犬、猫、猪、牛、马等家畜,被携带病毒的动物咬伤、抓伤,或者破损的皮肤或黏膜接触动物的唾液和分泌物均可能得狂犬病。

如果不幸被狗(猫)咬(抓)伤,应尽快彻底冲洗伤口:如果伤口较浅,可用肥皂水和流动的清水交替冲洗15分钟,并尽快前往就近的狂犬病暴露预防处置门诊;如果出血严重,及时前往定点处置门诊、寻求专业处理。在医生指导下接种狂犬病疫苗,必要时,尽早使用狂犬病被动免疫制剂。

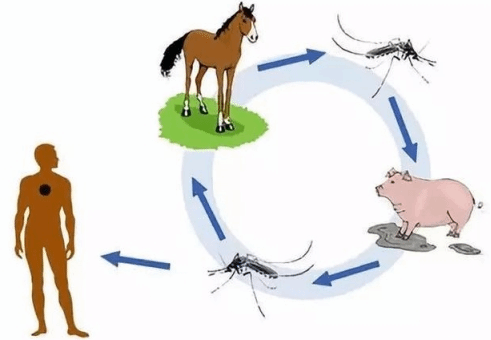

四、预防流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎(简称“乙脑”)是由乙型脑炎病毒引起的急性传染病,由蚊虫叮咬感染乙脑病毒的动物尤其是猪后,再叮咬人引起传播。患病初期表现为高热、头痛、精神倦怠、恶心、呕吐和嗜睡等,如不及时治疗病死率高,部分病例会遗留严重后遗症。

防蚊、灭蚊和接种乙脑疫苗是预防乙脑最经济有效的措施。所有适龄健康儿童均应按照国家免疫规划要求及时接种乙脑疫苗。成人也可于乙脑流行季前(7月前)自愿、自费接种1剂次乙脑减毒活疫苗或2剂次乙脑灭活疫苗。

五、预防流行性出血热

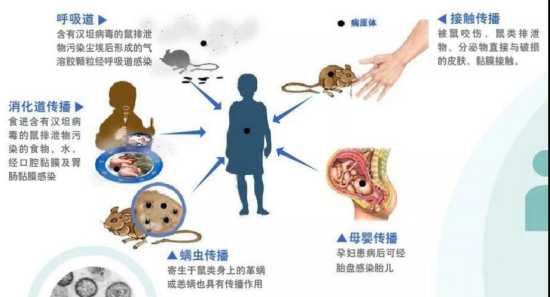

流行性出血热(又名肾综合征出血热),简称“出血热”,是由鼠类(以黑线姬鼠、褐家鼠为主)传播汉坦病毒引起的较为严重的法定传染病。每年5~7月、10月~次年1月前后是西安市出血热的高发季节。携带病毒的老鼠可以通过人破损的皮肤和粘膜、呼吸道以及消化道,直接或间接将病毒传播给人引起出血热,早期症状很像感冒,若延误治疗将会危及生命。在出血热流行高峰季节若出现感冒症状,请及时到校医院(长安校区029-85310120;雁塔校区:029-85303965)或其他正规医院就诊排查。

接种肾综合征出血热疫苗是有效的预防手段,该疫苗一共需要打3针,前两针间隔14天,第3针和第2针间隔1年。此外注意环境卫生,防鼠、灭鼠,避免被老鼠咬伤、在鼠类频繁活动的场所避免吸入气溶胶,吃熟食、水果蔬菜彻底清洗干净等也是预防出血热的重要途径。

参考文献

[1] 中国疾控动态:高温天气,中国疾控中心提醒您谨防中暑

[2] 中国健康教育:健康科普丨谨防“病从口入”,认识食源性疾病

[3]国家疾病预防控制局传染病防控司:关于印发狂犬病暴露预防处置工作规范(2023年版)的通知( 国疾控综传防发〔2023〕14号)。

撰稿:王蕾

审核:刘迎利/程海峰

签发:马正平